Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Kata Dibungkam. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Kata Dibungkam. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Filiu masuk Gaza bukan hanya melawan bom, tapi juga melawan sunyi. Karena ketika tak ada lagi yang bisa berkata, maka sejarah pun terancam hilang.

Jika di bagian sebelumnya kita melihat kehancuran tubuh dan sosial, maka kali ini kita sampai pada kehancuran yang paling halus tapi paling menentukan: kehancuran kata.

Bagi seorang sejarawan seperti Jean Pierre Filiu, kata adalah alat untuk menghidupkan kembali masa lalu dan mengabarkan kebenaran.

Baca juga: Catatan Cak AT: Gaza dalam Kesaksian Jean-Pierre Filiu: Ikatan Sosial Runtuh (4/5)

Tapi di Gaza, bahkan kata pun tak diberi kesempatan lahir. Di tengah reruntuhan, tak hanya manusia yang dibunuh—kebenaran pun dibungkam.

Sejak Oktober 2023, Israel memberlakukan larangan total terhadap masuknya jurnalis internasional ke Gaza. Seperti dicatat oleh Filiu dan Ghiles, hanya dua jenis jurnalis yang bisa masuk: mereka yang berstatus militer Israel_ atau mereka yang melapor dari luar zona konflik dengan akses terbatas.

Pada 19 Desember 2023, Mahkamah Agung Israel menolak gugatan media asing agar diizinkan masuk ke Gaza. Alasannya? "Risiko terhadap tentara Israel."

Baca juga: Catatan Cak AT: Gaza dalam Kesaksian Jean-Pierre Filiu: Geng Abu Shabab (3/5)

Dengan begitu, liputan tentang Gaza hanya bisa terjadi dari luar pagar kawat, atau—lebih tragis lagi—dari reruntuhan kata yang ditulis oleh mereka yang selamat dan cukup berani untuk bersuara.

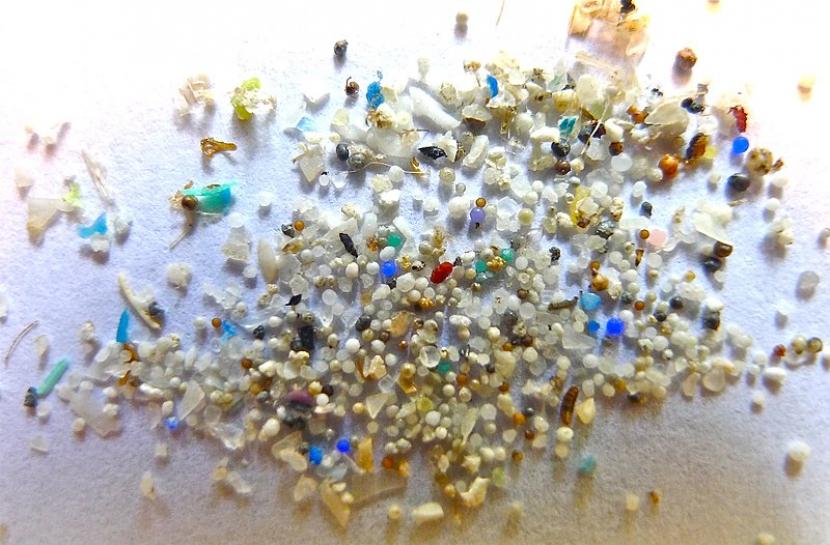

Filiu menyebut, 202 jurnalis Palestina telah terbunuh sejak invasi dimulai, termasuk 25 perempuan. Angka ini melebihi jumlah korban jurnalis dalam konflik manapun dalam sejarah modern, dan menempatkan Gaza sebagai kuburan massal bagi pembawa kebenaran.

Namun, meski ratusan jurnalis telah gugur, nyaris tak ada media arus utama di Barat yang menjadikan ini berita utama. Mereka lebih memilih menampilkan narasi "dua sisi yang setara", seolah genosida adalah perseteruan biasa, dan rakyat Palestina hanyalah angka statistik yang bisa dinegosiasikan.

Baca juga: Catatan Cak AT: Gaza dalam Kesaksian Jean-Pierre Filiu: Tak Lagi Dikenali (2/5)

Di Israel sendiri, tak jauh lebih baik. Mayoritas media utama tidak menampilkan gambar kehancuran Gaza. Foto-foto bayi yang membusuk, rumah sakit yang dihancurkan, atau pemakaman massal tak pernah muncul di televisi mereka.

Hanya Haaretz, surat kabar liberal, yang tetap menjaga independensi relatif—yang memuat kesaksian Filiu dan laporan semacamnya. Media lainnya sibuk dengan semangat nasionalisme yang membara, memperkuat narasi bahwa Israel adalah korban, bukan pelaku.

Yang lebih mencemaskan, menurut Francis Ghiles, adalah diamnya pemerintah-pemerintah Barat yang biasanya sangat vokal soal kebebasan pers.

Baca juga: Catatan Cak AT: Gaza dalam Kesaksian Jean-Pierre Filiu: Menembus Batas (1/5)

Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat tidak melakukan apa pun untuk memaksa Israel membuka akses media internasional. Mereka mengunci mulut mereka sendiri, dan dengan itu, mengunci nasib Gaza.

Di dalam negeri mereka, kebebasan berekspresi menjadi selektif. Demonstran pro-Palestina diawasi, akademisi dikucilkan, dan media yang kritis dikecam. Ini adalah demokrasi yang takut pada kebenaran.

Filiu juga mencatat bagaimana bahasa digunakan oleh Israel untuk menghapus kemanusiaan rakyat Palestina. Misalnya, kawasan sipil disebut "zona merah" – istilah teknokratik untuk memberi tahu warga bahwa mereka harus mengungsi, lagi dan lagi, hingga sepuluh kali.

"Itu cara halus untuk mengatakan bahwa warga Gaza diperlakukan seperti benda," tulisnya.

Baca juga: Jokowi Harus Buktikan Kekuatan Besar di Balik Tuduhan Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

Ketika bahasa tidak lagi menjadi alat komunikasi, melainkan instrumen represi, maka manusia pun tidak lagi disebut sebagai manusia. Mereka menjadi 'residu keamanan', 'risiko logistik', atau lebih buruk: tidak disebut sama sekali.

Tragedi Gaza tak hanya dibungkam dari luar, tetapi juga dibuat tak terucap dari dalam.

Tak ada listrik untuk menulis.

Tak ada jaringan untuk mengirim pesan.

Tak ada jurnalis untuk mewawancarai.

Bahkan tak ada waktu untuk menangis, karena setelah satu kematian akan segera menyusul yang lain.

Filiu menggambarkan Gaza sebagai "laboratorium masa depan," tempat segala bentuk pemusnahan dipraktikkan tanpa pengawasan publik.

"Gaza adalah eksperimen tentang seberapa lama dua juta manusia bisa bertahan hidup dalam botol tertutup."

Baca juga: Kapolri Harapkan PWI Segera Bersatu, Dukung Kongres Persatuan

Inilah sebabnya mengapa kesaksian Jean-Pierre Filiu menjadi harta langka. Ia bukan hanya seorang sejarawan, tetapi seorang saksi yang berhasil menembus kedapnya ruang sunyi.

Ia membawa keluar kata-kata yang telah dibungkam dan mengubahnya menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dihapus.

Ia menyusun kembali manusia dari debu dan reruntuhan.

Ia merekam tangis yang tak bisa terekam mikrofon.

Ia menyampaikan Gaza kepada dunia yang sudah terlalu nyaman untuk mendengarnya.

Lantas, siapa yang berani bicara setelah ini?

Setiap bom yang dijatuhkan di Gaza menghancurkan satu rumah. Tapi setiap kata yang dibungkam, menghancurkan kemungkinan untuk mengingatnya.

Baca juga: GIV Nobatkan Pemenang Miss Kulit Glowing di Ajang Miss Indonesia 2025

Maka, seperti kata Filiu, jika Gaza dibiarkan tenggelam dalam kesunyian, maka dunia yang akan hancur setelahnya bukan hanya Gaza.

Dunia itu adalah dunia kita sendiri —dunia yang tak bisa lagi membedakan fakta dari propaganda, pelaku dari korban, kemanusiaan dari kekuasaan.

Dan barangkali, kata terakhir dari Gaza bukan lagi jeritan.

Tapi diam. (***)

(Tamat)

Penulis: Cak AT - Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 20/7/2025

2 months ago

24

2 months ago

24