Umar Wachid B. Sudirjo

Umar Wachid B. Sudirjo

Teror | 2025-05-09 17:29:37

Oleh Umar Wachid B Sudirjo

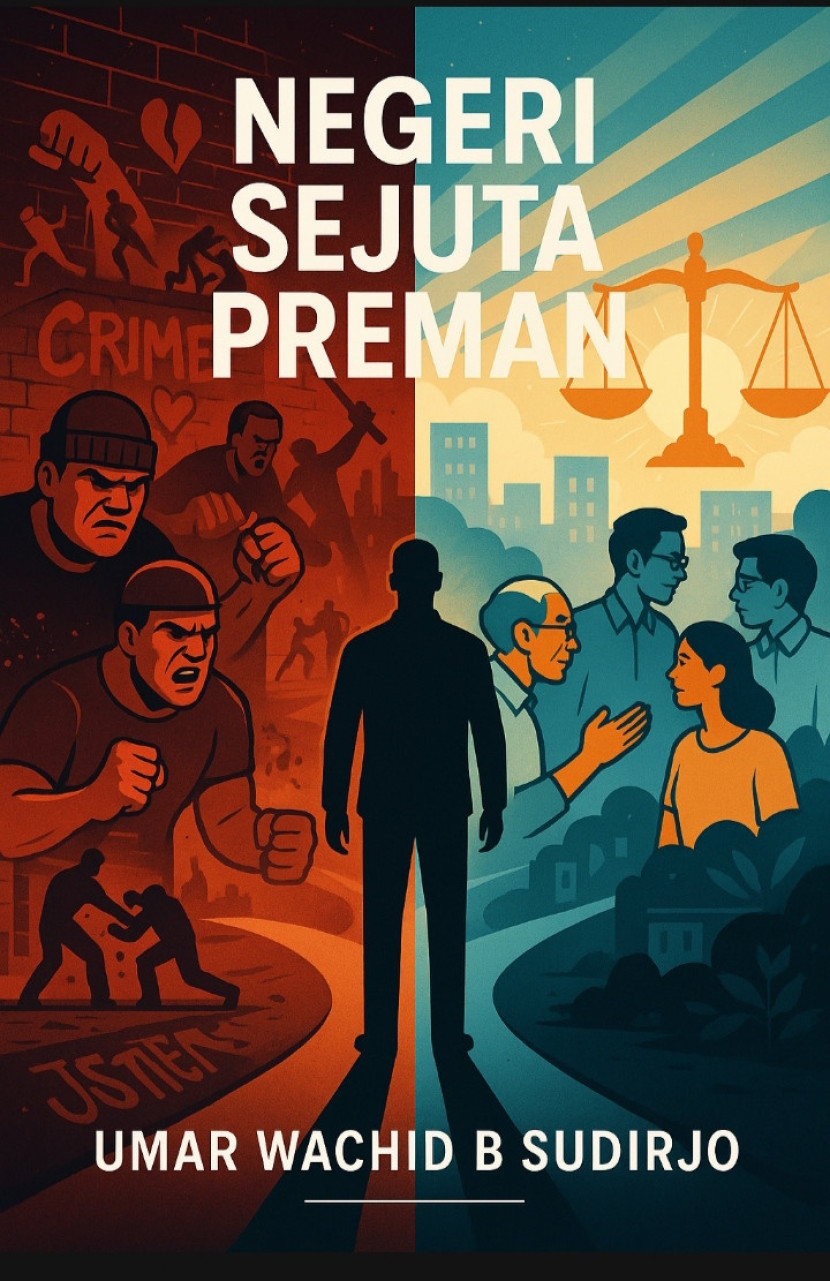

Pembuka:Setiap bangsa memiliki tantangannya sendiri. Namun ketika kekerasan, pemaksaan, dan budaya intimidasi seolah menjadi bagian dari keseharian, kita perlu bertanya lebih dalam: apakah ini soal individu, atau sudah menjadi watak kolektif? Tulisan ini mencoba menelisik premanisme bukan sebagai gejala pinggiran, tetapi sebagai cermin kebudayaan kita hari ini. Sebab jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, maka kita harus berani bercermin dari luka-luka sosial yang kita biarkan tumbuh subur di halaman rumah sendiri.

Di negeri ini, kita begitu mudah menunjuk siapa preman: yang memalak di lampu merah, yang berteriak-teriak di pasar, atau yang menguasai lahan tanpa izin. Tapi kita jarang bertanya, apakah kita juga bagian dari premanisme itu? Kita korupsi waktu kerja, menekan bawahan dengan kekuasaan, atau memaksakan kebenaran tanpa ruang dialog. Preman bukan hanya soal jalanan—ia ada di ruang rapat, mimbar, layar kaca, bahkan di balik status yang terhormat. Maka tak heran, sekuat apa pun negara memerangi premanisme, ia selalu tumbuh kembali—karena kita melawannya dengan cara-cara preman pula.

Istilah "preman" sendiri berasal dari kata Belanda vrijman, yang berarti "orang bebas". Dalam konteks kolonial, istilah ini mengacu pada orang-orang pribumi yang tidak terikat kerja paksa. Namun seiring waktu, maknanya bergeser. Kebebasan menjadi kebebalan; sikap merdeka berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Premanisme, yang dahulu bisa berarti otonomi, kini identik dengan kekerasan, pemaksaan, dan kekuasaan tanpa legitimasi.

Premanisme paling kasat mata bisa kita lihat di pasar-pasar, terminal, dan area parkir. Mereka menguasai ruang-ruang publik dengan ancaman, pemalakan, dan kontrol informal. Namun itu baru permukaannya. Preman yang lebih berbahaya adalah mereka yang menyusup ke dalam sistem kekuasaan. Mereka berpidato, menggiring massa, menciptakan ketakutan, lalu mengklaim moral tertinggi untuk merebut kekuasaan. Premanisme tak lagi hanya otot, tapi juga manipulasi kata dan simbol.

Lebih jauh lagi, premanisme bukan sekadar fenomena sosial—ia adalah karakter. Dan karakter itu bisa melekat pada siapa saja. Kita sering mewarisi prasangka: bahwa preman hanya mereka yang tak berpendidikan, dari keluarga bermasalah, atau tersingkir dari sistem. Padahal, banyak preman bermantel rapi, berpendidikan tinggi, dan duduk di kursi empuk kekuasaan.

Premanisme tumbuh dari kebiasaan memaksakan kehendak, menindas yang lemah, dan membungkam suara lain.

Bangsa ini terlalu besar untuk dikendalikan sepenuhnya, tapi juga terlalu kaya untuk dibiarkan sia-sia. Bahkan sebongkah batu, jika ada yang mampu melihat potensi dan mengolahnya, bisa menjadi karya bernilai. Namun bukan hanya itu—sebagai bangsa, kita juga harus mampu menciptakan potensi dari batu yang tampaknya tak berguna, dan menciptakan peluang di tempat yang sebelumnya tak dianggap bernilai. Begitu pula dengan manusia—bahkan yang berperilaku preman. Mereka sering lahir dari ruang kosong: kurang pendidikan, pengakuan, atau peluang. Namun jika diarahkan, didengar, dan dilibatkan, kekuatan mereka bisa menjadi energi sosial. Tak semua preman perlu dimusuhi; sebagian cukup diberi arah. Sebab di balik sikap keras, kadang tersimpan semangat bertahan hidup yang luar biasa.

Kita juga seringkali berteriak dan menuduh orang lain sebagai sumber masalah, tanpa pernah bertanya: "apa peranku dalam kekacauan ini?" Korupsi bukan hanya uang negara, tapi juga waktu, janji, dan tanggung jawab. Premanisme bukan hanya tindakan orang lain, tapi juga bisa hidup dalam keputusan kecil kita sehari-hari. Maka memerangi premanisme dimulai bukan dengan penghakiman, tapi dengan introspeksi.

Di masa ini, mereka yang berperilaku kasar langsung dicap sebagai penjahat yang harus disingkirkan. Tapi sejarah mengajarkan kita, bahwa jiwa yang keras tak selalu beku. Lihatlah Umar bin Khattab—sosok yang dulu sangat membenci dakwah Nabi Muhammad, bahkan ingin menghabisinya. Tapi dengan kelembutan, keteguhan, dan kasih sayang, Rasulullah tak membalas dengan caci, melainkan dengan doa dan dialog. Dan dari sana, lahirlah pribadi kuat yang kemudian menjadi tiang penegak keadilan dalam sejarah Islam. Jika kita mau belajar dari Nabi, maka menghadapi premanisme bukan dengan kebencian, tapi dengan pembinaan. Bukan dengan penghakiman, tapi dengan keyakinan bahwa manusia bisa berubah—asalkan diberi kesempatan.

Mungkin yang kita butuhkan bukan lagi tindakan yang keras, melainkan hati yang besar. Cobalah duduk bersama sebagai anak bangsa yang berjiwa besar. Rumuskan jalan keluar dengan niat yang bersih, cara yang lembut, dan prinsip keadilan yang tak menghakimi. Negeri ini tak kekurangan orang pintar, tapi sering kekurangan ruang untuk mendengar dan memahami. Premanisme tak akan hilang dengan premanisme baru. Ia hanya akan surut jika bangsa ini bersedia membangun kebudayaan yang memuliakan manusia, bukan menghukumnya tanpa peluang kedua. Karena di negeri sejuta preman, kita harus lebih dulu menjadi sejuta manusia.

Maka, teruslah menjadi preman—jika itu berarti berani bersuara saat yang lain diam, berdiri saat yang lain tunduk. Tapi jadilah preman dalam wadah yang positif: preman yang menentang kebatilan tanpa mewarisi kebatilan itu sendiri. Karena tak ada kebaikan sejati jika dilakukan dengan cara yang bengis. Negeri ini tidak kekurangan keberanian, tapi sering kekurangan kebijaksanaan. Maka marilah kita bangun keberanian yang bijak, ketegasan yang berakhlak—agar negeri sejuta preman, perlahan berubah menjadi negeri sejuta pahlawan kemanusiaan.

Penutup:Menjadi bangsa yang adil dan beradab membutuhkan lebih dari sekadar penindakan hukum; kita butuh pendekatan manusiawi yang berani, bijak, dan memuliakan. Mari kita ubah wajah negeri ini dari sejuta preman menjadi sejuta insan yang menghidupkan nilai: saling menghormati, memberi ruang, dan membangun peradaban bersama. Karena dalam setiap pribadi yang keras, sering kali tersembunyi potensi perubahan luar biasa—jika kita mau percaya dan memberi jalan.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

6 hours ago

3

6 hours ago

3